ひと育つ こが育つ

古賀市役所

市長室ブログ

入学式―桜と笑顔が満開/「高校生リバースメンター」ぜひ動画を!(4月11日)

今週は連日、小学校、中学校、高校の入学式へ。新入生の皆さん、保護者の皆さん、おめでとうございます♪10日は古賀市立8小学校の入学式。私は舞の里小学校へ。ピカピカの1年生、かわいらしい。友だち100人つくってくださいね。歓迎する「6年生レンジャー」の皆さんの寸劇が素晴らしかったです。

私の祝辞は以下になります。

新一年生のみなさん、保護者の皆様

一年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。

きょうのひをとてもたのしみにしていたことでしょう。きょうからまちにまった一年生です。小学校にはたのしいことがたくさんまっています。みんなで本をよんだり、絵をかいたり、うたをうたったり、うんどうをしたりします。また、おいしいきゅうしょくもあります。

みなさんは一年生ですが、小学校には、二年生から六年生までたくさんのお兄さんやお姉さんがいます。ろうかやたいいくかんであったらどきどきするかもしれませんね。でもみんなやさしくて、たのもしいせんぱいたちです。

これから小学校では、えんそくやうんどうかいやたのしいぎょうじがはじまります。そんなとき、お兄さんやお姉さんがやってきて、たくさんおはなしして、おしえてくれますよ。

もし学校でこまったなとおもったことがあったら、先生やお兄さんやお姉さんにはなしてね。

小学校で、いちばん元気で、がんばる一年生になってください。

保護者の皆様にごあいさつ申し上げます。

お子様のご入学、誠におめでとうございます。お子様にとっては初めての本格的な集団生活が始まり、戸惑いや緊張を感じることもあるかもしれません。小学校の六年間は、自立の基礎を築く大切な時期です。食事・睡眠・お手伝い・あいさつなど、基本的な生活習慣を身につけるために、ご家庭でもお子様を温かく見守りながら、励まし、共に取り組んでいただければと思います。

古賀市では、「ひと育つ、こが育つ」を理念に掲げ、引き続きチルドレンファーストの視点を大切にしながら、お子様の成長と学びを支えてまいります。教育委員会と連携しながら、子どもたちが安心して楽しく学校生活を送れるよう、環境整備を進めております。全学年での少人数学級(原則三十五人以下)や、小学校への教育支援員の配置などを推進し、一年生が充実した学びを得られるよう努めてまいります。

最後になりますが、校長先生をはじめとする先生方には、本日入学された子どもたち一人ひとりの思いを大切にしながら、本校のさらなる発展のためにご尽力いただきますよう、心よりお願い申し上げます。

令和七年四月十日

古賀市長 田辺一城

◇

9日は古賀市立3中学校の入学式。私は古賀東中学校へ。

失敗は失敗でなく、たどりついた成果のために必要な営みであり、失敗ではない。だから挑戦しよう。思いやりの心を持ち、お互いを大切にして「共創」していこう。井上久子校長先生の式辞に共感!

私の祝辞は以下になります。

新入生の皆さん、保護者の皆様

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

今日から皆さんは、中学校の一員となりました。少し緊張しながらも、新しい生活への期待で胸を膨らませていることと思います。これからの中学校生活では、勉強に励み、部活動や学校行事、生徒会活動などを通して、仲間との絆を深めながら「自分の夢」を見つけていってください。また、中学校は、社会で生きていくための基礎を築く大切な場所でもあります。何より大切なのは、他者への優しさと思いやり、そして共に支え合いながら歩んでいく心です。これからの学校生活の中で、この「根っこ」をしっかりと育んでいってほしいと思います。

今年、日本は戦後八十年の節目を迎えます。先人たちが築いてきた平和な社会の中で、私たちは学び、成長することができています。しかし、平和は決して当たり前のものではなく、一人ひとりが思いやりの心を持ち、支え合うことで守られるものです。皆さんには、これからの社会を担う一員として、互いを尊重し、平和を大切にする姿勢を育んでいってほしいと願っています。

古賀市は、皆さんが安心して充実した学校生活を送れるよう、これからも応援し、見守っていきます。中学校での新たな一歩を、思いきり踏み出してください。

保護者の皆様に申し上げます。

本日は、お子様のご入学、誠におめでとうございます。

新しい環境での学びが始まり、お子様はこれから心身ともに成長していくことと思います。同時に、多感な時期を迎える中で、喜びもあれば、不安や悩みを抱えることもあるかもしれません。ぜひ、ご家庭でお子様の思いに耳を傾け、悩みや喜びを共有しながら、温かく見守っていただければと思います。

古賀市では、「ひと育つ、こが育つ」を理念に掲げ、引き続きチルドレンファーストの視点を大切にしながら、お子様の成長と学びを支えてまいります。教育委員会と連携し、小・中学校全学年における少人数学級(原則三十五人以下)の実施や、多様な人的配置の充実など、教育環境の整備を積極的に推進してまいります。

結びに、校長先生をはじめとする先生方が、新入生一人ひとりの目標の実現に向けて力を尽くし、それぞれの個性を大切に育んでくださるようお願い申し上げるとともに、本校のさらなる発展を心より祈念いたします。

令和七年四月九日

古賀市長 田辺一城

◇

8日は福岡県内の多くの高校で入学式。私は古賀竟成館高校へ。

全国でも珍しい古賀市、福津市、新宮町の2市1町でつくる組合立の高校です。私は組合長として祝辞を申し上げました。新たに着任した伊藤啓一校長先生が式辞で「出会い」の重要性をおっしゃっていましたが、まさにその通り。出会いを大切に重ねていくと、人生の可能性、チャレンジする機会がどんどん広がっていきますね。

近年、九州大や早稲田大などへの進学もあり、部活動ではチアリーディング部などが全国大会で活躍。さらに、地域社会と密着した実地の取り組みが豊富なことも魅力。これまでに古賀市と連携したJR古賀駅西口活性化プロジェクトやワンヘルスの動物愛護、グルメ豆本づくり、小学生たちとのSDGsの活動などを展開しています。

若さは素晴らしいし、うらやましい!3年間の高校生活、青春を謳歌してください!

◇

2024年度に全国の市区町村で初めて取り組んだ「高校生リバースメンター」。高校生たちが市長の「相談役」となり、政策を提言するものです。起業家で時事YouTuberやジャーナリストとして活躍中のたかまつななさん(笑下村塾代表)とタッグを組みました。

YouTubeチャンネル「たかまつななのSocial Action!」にまとめられています。こちらをぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=izXlTGlb8Xc

高校生から政策の提言をもらった私たち大人にはこれらを実現する責任があります。子どもたちの声をまちづくりにつなげる。みんなで社会を変えていく。古賀市はそんな社会をめざしています。主権者教育、子どもアドボカシーの実践。引き続き頑張ります。

投稿者:【mayor2010】

2025年04月11日 17時30分 固定リンク トラックバック(0)

消防団が新体制でスタート/市長テレワーク―快く働き、快く生きる/福岡女学院看護大学入学式/あったかくぼしょくどう(4月8日)

古賀市消防団の入退団式。

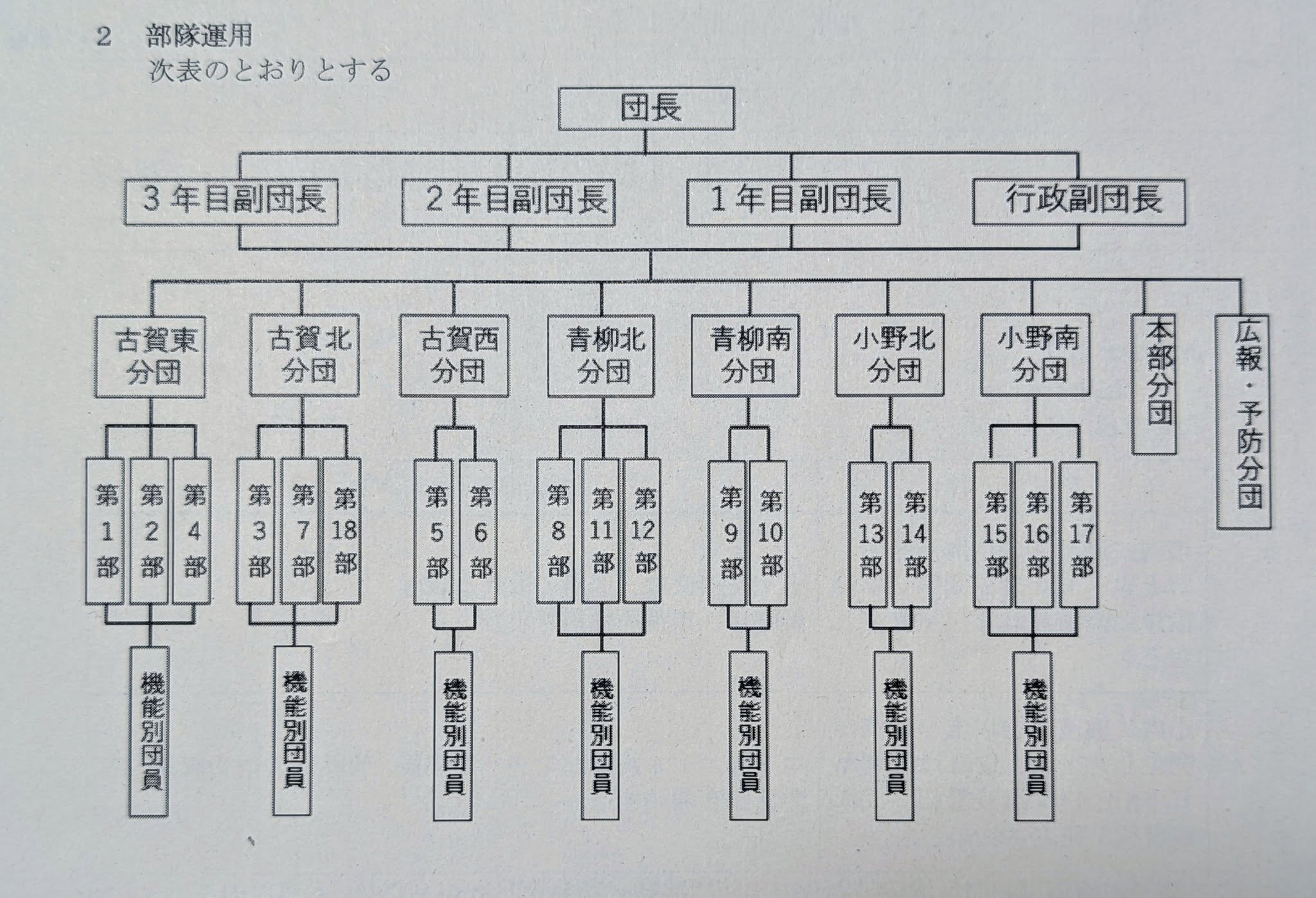

消防団の持続可能性を高めるため、今年度から新たな体制でスタートしました。19の分団+女性部だったものを、9つの分団に再編しました。これまでの伝統を受け継ぎ、未来につなげます。

具体的な分団の体制は、古賀東、古賀北、古賀西、青柳北、青柳南、小野北、小野南、本部、広報・予防の9つ。これまでの分団は各分団の下に「部」として編成しています。例えば、筵内区を管轄してきた旧第1分団は、新たな古賀東分団の第1部。

消防団は、私たちの生命・身体・財産を守る地域防災の要であり、自治会などのコミュニティにおける重要な存在です。地域で支え合う共生社会に向けて、みんなで消防団を応援し、加入促進の呼びかけもよろしくお願いいたします。

◇

今年度最初の市長テレワーク。

古賀市の山里にある薬王寺温泉オフィス「快生館」で。桜が咲き誇っていて本当に素晴らしい。

ここ数年、古賀市は多様な生き方を保障するため、働き方改革を強力に推進しています。テレワーク、フリーアドレス、時差出勤、ペーパーレス、立ち会議などを導入し、男性職員の育休取得率は100%に。職員研修で意識改革も促し、組織風土も変化させています。全ては市民サービスを向上させるため。

なお、今年から始めた市役所窓口の受付時間短縮や市長室シェアもこうした働き方改革の延長線上にあります。

ランチは鬼王荘さんのテラスで桜を見ながらなす田楽丼。桜舞い散る映像も取れました。(こちら)

午後もしっかり働き、締めは天然温泉で疲れを癒し。快く働き、快く生きる。

◇

福岡女学院看護大学・大学院の入学式4月3日に行われました。新入生が長男と同い年であることにハッと気づき、我ながら本格的なおじさんになってしまった、と感慨ひとしお。

私の祝辞は以下になります。

福岡女学院看護大学・福岡女学院看護大学大学院の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

また、ご家族の皆様方には、感慨もひとしおのことと心よりお慶びを申し上げ、お祝いを申し上げます。

皆さまがこれから学ばれる「看護」は、人の命や健康を支える尊い仕事です。その道を志し、第一歩を踏み出された皆さまに、深く敬意を表します。。

古賀市は、皆さんの学び舎となる福岡女学院看護大学から多くの知的財産の恵みを受けてまいりました。貴学と本市は、令和二年から包括連携協定を結んでおり、妊娠後期すこやか教室の開催をはじめ、健康福祉まつりへの参画など、地域への様々な健康づくりにご尽力いただいております。

また、古賀市社会福祉協議会、貴学と本市の三者で防災に関する連携事業を行っており、地域防災力アップセミナーを開催するなど、地域における防災体制の強化にもご尽力いただいております。

さらに、臨床現場を再現した看護シミュレーション教育センターや多言語医療支援コースなど一歩先を行く看護教育を実践され、看護の新たな時代の医療に必要な人材育成に取り組んでおられ、本市にとっても心強く思います。

そのように成長を続ける貴学を卒業された先輩方が、地域医療の支え手として医療・看護・介護等の現場で大きな活躍をされておられます。また古賀市役所職員としても、市民の健康増進のため、最前線で活躍してくれています。いまや貴学は、本市にとってなくてはならない存在になっていることを強く感じております。

今新たな一歩を踏み出そうとしておられます皆さんの胸中には、夢と希望、期待と不安、様々な思いが交錯しておられることと思います。これからの学生生活が実り多いものとなりますように、そして素晴らしい思い出が残せますように、古賀市民と共に、できる限りの応援をさせていただきたいと思います。

また今年度より新学長として松永彰先生が就任されました。これからの大学の発展に向け、皆さんがより深く学び、成長できる環境が築かれることと思います。

大学時代の四年間は、社会人となる前の最後の仕上げの時間です。

これから四年間の嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、苦しいこと全ての経験が皆さんの糧となり輝かしい未来の大いなる飛躍につながることを心より願っています。

令和七年四月三日

古賀市長 田辺一城

◇

久保区で「あったかくぼしょくどう」が初めて開催されました。

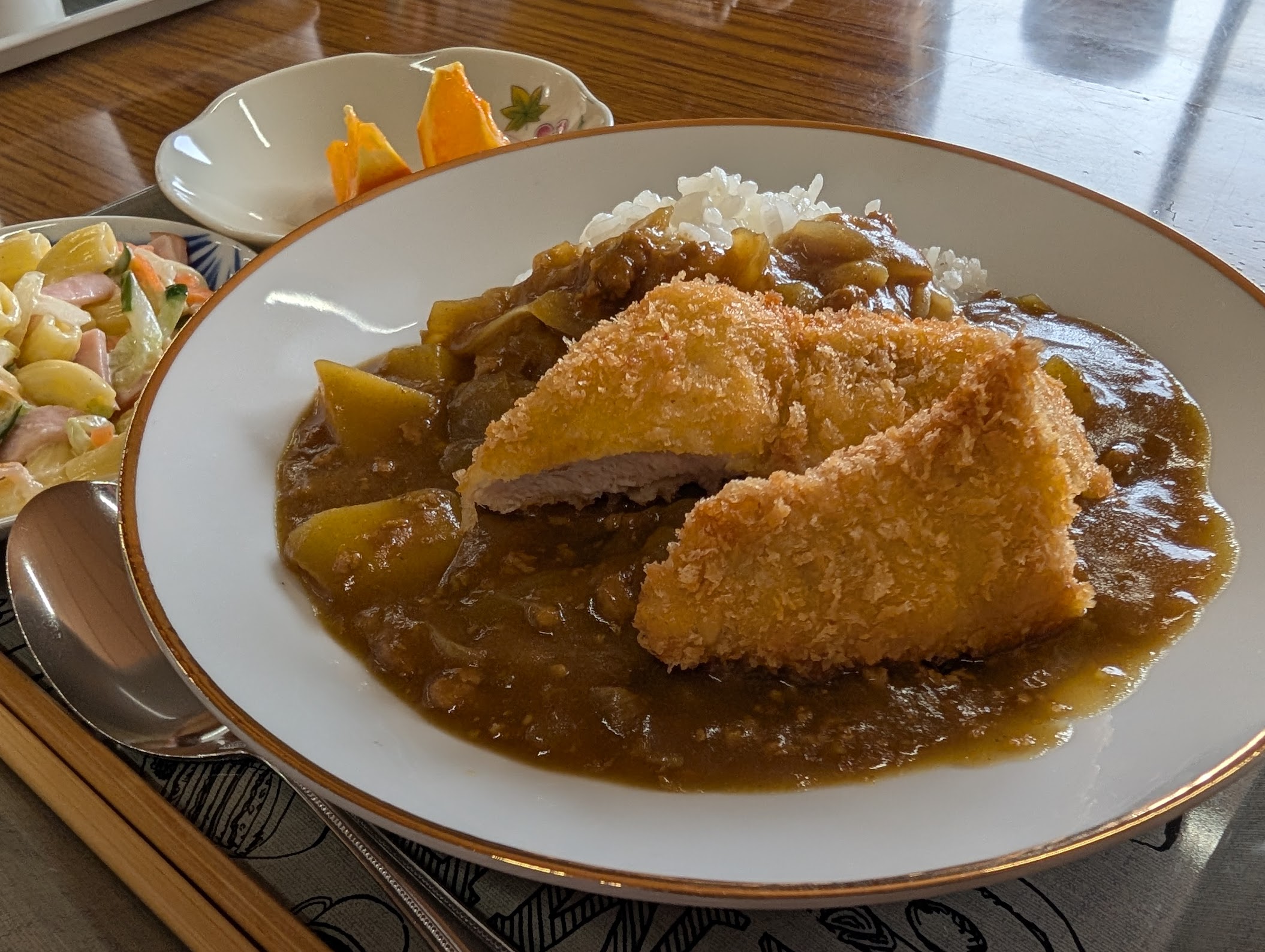

地域の子どもたちから人生の先輩方まで、美味しいカツカレーとマカロニサラダを食べて、笑顔、笑顔。その後はお絵描きしたり、トランプしたり、ボードゲームしたり。私も一緒にいろいろな話ができました。ご尽力いただいている皆さんに心から感謝します!

町川原2区の皆さんや西部電機さんのお花見にも参加。それぞれ楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました。

投稿者:【mayor2010】

2025年04月08日 18時51分 固定リンク トラックバック(0)

令和7年度が始動―快く働き、市民サービスを向上へ/市長室シェア本格実施(4月2日)

古賀市内各地で桜が咲き誇る中、令和7(2025)年度がスタート!

4月1日朝、新たに昇進・異動した部課長や新規採用職員に辞令を交付。新人代表が服務の宣誓を行いました。

私から、憲法尊重擁護義務と全体の奉仕者であることを常に念頭に置いて職務に励むこと、ウェルビーイングに快く働くこと、部門間連携を図ること、市民の皆さんや企業の皆さんをはじめ多様な主体との共創を推進することの重要性を挙げ、もって市民サービスを向上させ、まちの持続可能性を高めていこうと伝え、心合わせを。特に新人の皆さんには、不安なことなど何かあれば躊躇わず周りに相談することの大切さも。

古賀市内の小中学校に配属された先生方の赴任式では、歓迎を申し上げたうえで、共に子どもたちの育ちと学びを支えていただけることへの感謝を。「ひと育つ こが育つ」。古賀市はチルドレンファーストの理念のもと、教育委員会と学校現場のご尽力で小中学校全学年での原則35人以下学級や水泳授業の民間委託、週4日は1日5時間授業などの教育改革を全国でも先駆的に進められており、優秀教員も多く輩出、こうした環境で先生方それぞれの実力を発揮してほしいとお願いしました。

これに先立ち、3月31日は退任式。

先人の皆様のこれまでの営みが現在のまちの礎となり、私たちが未来への責任を果たすための自治体経営ができる。そのことにあらためて思いをはせる日でもあります。挨拶では、退職される皆様の長年にわたるご尽力に深く敬意を表し、感謝を申し上げ、これからも後進の私たちをご指導いただきたい旨お伝えしました。

2024年度もまちづくりを着実に進められたことに感謝し、氏神様の皇石宮にお参りを。鳥居にも桜が咲き誇っていました。

◇

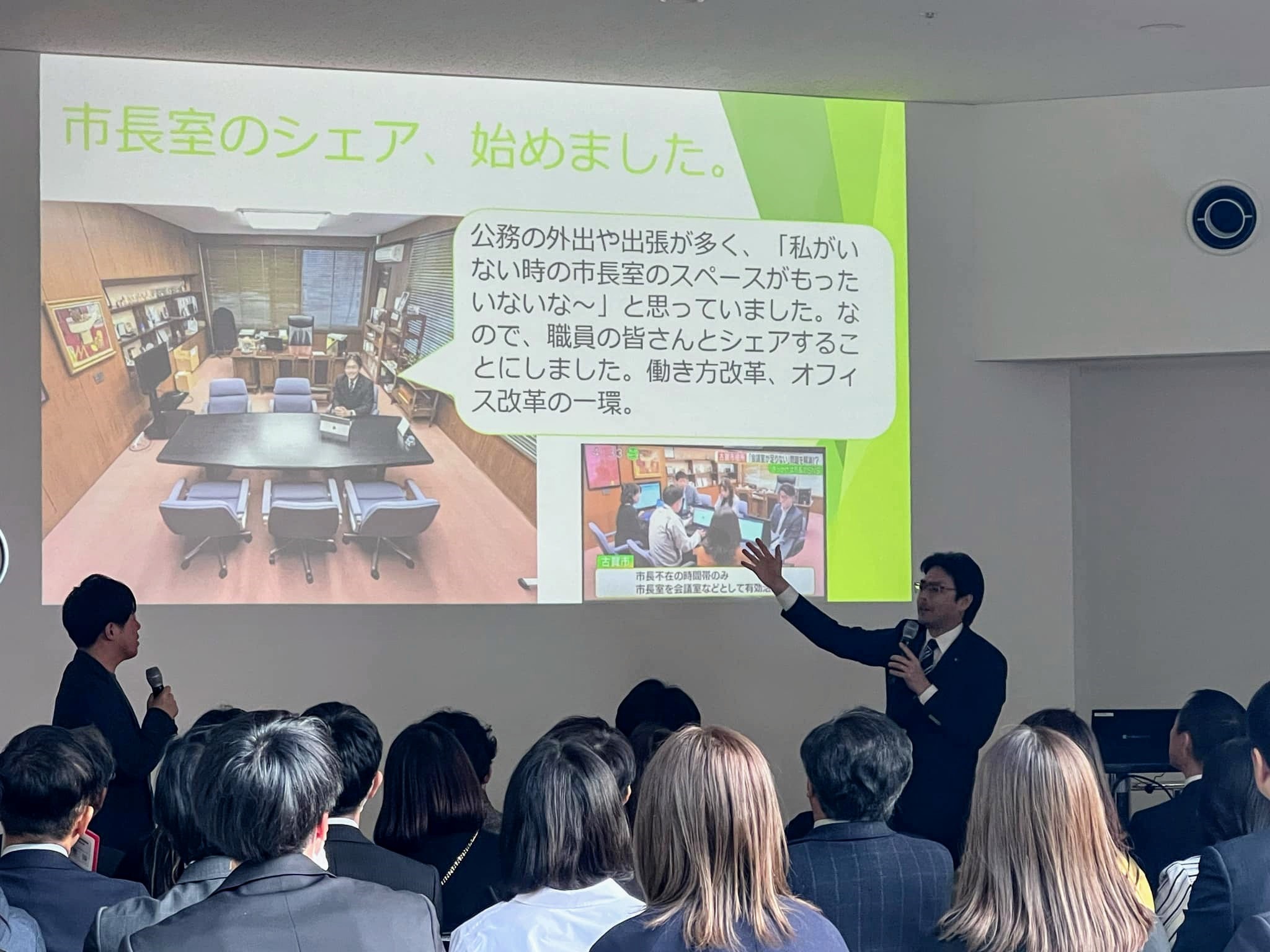

市長室のシェア、本格的に始めます。

3月に試行。私が不在で利用可能な6回のうち5回利用され、職員の皆さんからは「いつもと違う環境で打ち合わせできて新鮮」「静かでオンライン会議の際は助かる」「上司との面談にいい緊張感で臨めた」など前向きな声が寄せられました。

ということで、新年度も続けます!

投稿者:【mayor2010】

2025年04月02日 17時28分 固定リンク トラックバック(0)

千鳥駅東口のロータリー完成―スマートバス停も/古賀駅東口開発をYouTubeで発信/中国との交流で古賀市の多文化共生を発信(3月31日)

JR千鳥駅東口のロータリーが完成!

長年の悲願だった駅前広場の整備。県議時代からご要望をいただき、市長就任後に担当職員と共に実現に向けて努力し、3月26日に供用開始の日を迎えました。

千鳥駅周辺には住宅街が広がり、古賀北中学校や玄界高校、古賀特別支援学校、国立病院機構福岡東医療センターもあります。通学する児童生徒をはじめ通行する皆さんの安全が確保され、朝夕の送り迎えの混雑も解消されます。

西鉄バスの停留所にはスマートバス停を設置しました。時刻表を分かりやすく表示し、バスの運行状況がリアルタイムで把握できます。荒天や災害時には緊急情報を迅速に発信します。

こうしたインフラ整備は、まずは地権者さまのご理解とご協力、そして地元の国会議員や県議との連携、市議会の後押しが不可欠です。今回も力強いご支援をいただき、実現することができました。心から感謝申し上げます。

昭和・平成を経て、施政方針でも申し上げた「まちの改造・再編」の時代に入っています。これから半世紀を見据え、まちづくりを推進していきます。

◇

まちづくりの「1丁目1番地」に位置付けるJR古賀駅東口開発。古賀市公式YouTubeチャンネル「ここ古賀チャンネル」で、専門家の柴田先生、星野先生と一緒に、我ながらかなり分かりやすく開発の意義とこれまでの進捗、そして「未来図」を大解説しています。(こちら)

中心市街地のこれから半世紀、いや1世紀を決める大規模なものなので、私の市長就任後の6年余り、スピーディに事を進めながらも都市計画決定とその先の造成工事など目に見える動きはこれから。なので「今どうなってるの?」と聞かれることも。これを見れば大丈夫!ぜひぜひご覧ください!

◇

自治体外交は国家間の友好関係の礎。世界の恒久平和の実現のために、自治体行政における国際交流と多文化共生政策の推進が必要。そして、重要なのは「心と心がつながっている」こと。常にその信念で行動しています。

中国は日本にとってとても大切な隣人です。3月27日は九州中日友好交流大会へ。中国駐福岡総領事館からお招きいただき、楊慶東総領事ともお話しできました。

そしてなんと、古賀市の多文化共生政策をプレゼンテーションさせてもらえるという貴重な機会にも恵まれました。これはありがたい。古賀市は多くの中国出身の方が暮らしており、外国籍市民の中ではベトナムに次ぐ約200人。そこで市として市民の皆さんと中国人の皆さんとの交流を仕掛けています。

外国籍市民のための生活情報リーフレットでは中国語版も作成し、交流型日本語教室では子ども向けクラスを開設、中国籍の児童も学んでいます。在住中国人や中国人留学生、中国出身の高校生に関わってもらい、市民向けの中国語講座や子どもたちとの交流なども展開。歌ったり、ダンスをしたり。中国語のじゃんけん「シートゥ ジェンタオ プー!」は大人気。福笑いなど日本の遊びも楽しんでいます。

さらに、鹿部区成人学級では、中国人ママから餃子づくりを教えてもらいながらの交流も。おにぎりや古賀の郷土料理「だぶ」も登場し、一緒に料理し、笑い、食べ、同じ地域に暮らす一員としてお互いを知る素敵な一日に。

私自身、県議として江蘇省・南京市を何度も訪問。中山陵にある「福岡・江蘇友好桜花園」での交流、福岡高校の大先輩である進藤一馬・元福岡市長や新宮松比古・元県議会議長のご功績を紹介させていただきました。

プレゼン後はとても大きな拍手をいただき、多くの皆さんから「よかった!」とお声掛けが続々。とても温かく、うれしい時間でした。中国も、台湾も、タイも、ベトナムも、アメリカも、どの国・地域の人たちもこの世界の大切な友人。自治体外交、これからも頑張ります!

投稿者:【mayor2010】

2025年03月31日 19時35分 固定リンク トラックバック(0)

「1日市長」体験―主権者教育と子どもアドボカシーの実践(3月27日)

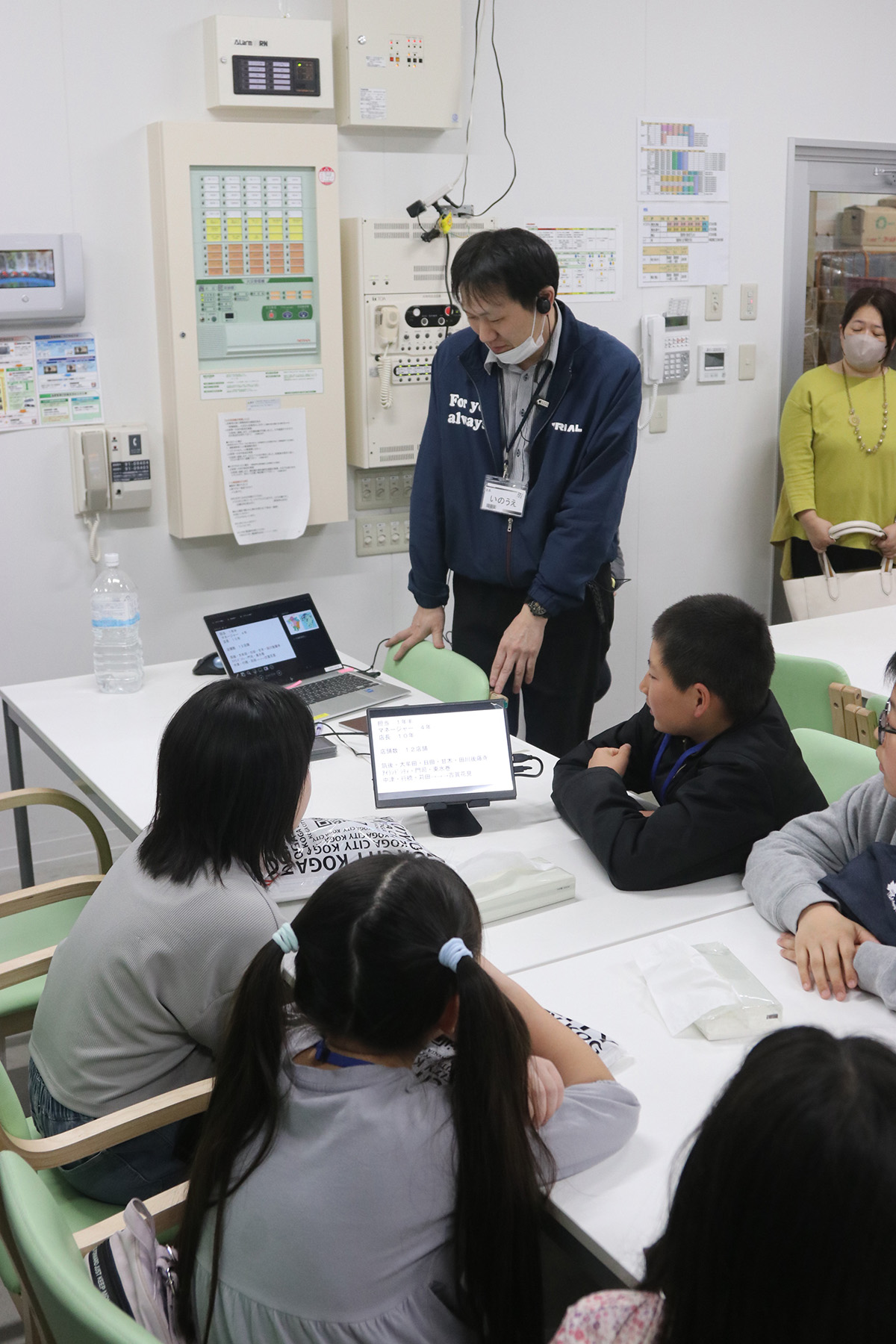

「1日市長」体験!大好評につき、今年もやりましたよ~。小学4~5年生の子どもたちと市長を「交代」。チルドレンファーストの理念に基づく、主権者教育と子どもアドボカシーの実践です。

市長室での決裁体験では、市長の孤独さ、決断の重さを実感してもらいます。本物の文書を使い、「次年度『1日市長』とあわせて、どんな『1日〇〇』で実施すべきか」について「決断」を迫りました。ちなみに、今年度は「1日店長」で、昨年度の子どもたちが考え抜いて、決裁したもの。決めたことが、社会で本当に実現する。この体験が重要。

記者会見も本格的に。「市長として、このまちをどうしていきたいか」を発表したうえで、記者さんたちから質問と追及を受けます。環境、公共交通、学校給食、夏休みと1日5時間授業、市民の憩いの場、多様な学びの保障。どの「市長」さんも素晴らしい政見をお持ちでした。私も毎日新聞記者に戻り、鋭く(?)質問しました。

「1日店長」はトライアルさんがご協力くださいました。バックヤードで、商品の注文や管理、ポップの作成などを学び、興味津々。ありがとうございました。

主権者教育の推進は私の公約。この「1日市長」体験が、子どもたちがこれから成長し、一人の大人として、政治と行政、社会に関わり続けるきっかけになると信じています。参加してくれた子どもたち、送り出していただいた保護者の皆さんに感謝いたします。来年度もやりたいですね。「大人版」のご要望も多数いただいており、検討しないとな~。

◇

同性婚訴訟、大阪高裁も違憲と判断。

私は同性婚が認められていないことは性的マイノリティの方々が合理的理由のない差別的取扱いを受けていると考えており、昨年8月、市長として国に対し、これまでの同性婚訴訟の推移も踏まえ、同性婚を認めることを含めた必要な立法措置を要望しました。人権保障を。

要望書の全文はこちらで読めます。「2」が同性婚に直接関係する部分です。

読売新聞も当時報道。ウェブ版で記事が読めます。(こちら)

投稿者:【mayor2010】

2025年03月27日 18時09分 固定リンク トラックバック(0)

なの花満開!春本番へ!/バス無料デー/福岡県知事に現職の服部誠太郎氏(3月25日)

筵内区の菜の花、満開です!

古賀市内外から多くの皆さんが。赤ちゃんもうれしそう〜。毎年ご尽力いただいている地元の皆さんに敬意と感謝を申し上げます。

23日には春爛漫桜まつりと古賀恵比須神社の招福祭も開催されました。春本番ですね。

◇

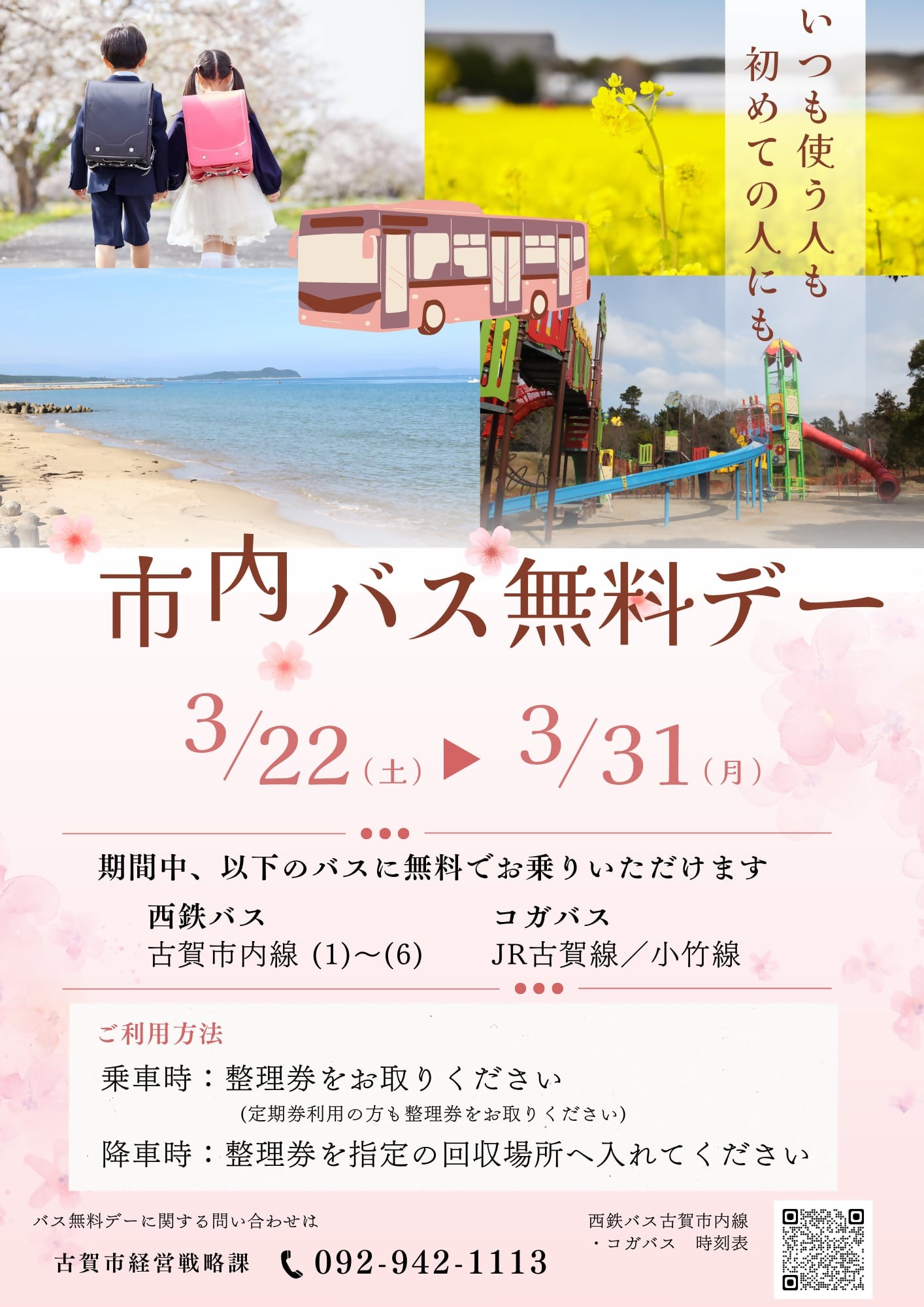

古賀市内のバスが無料!

公共交通の持続可能性を高めるためには、乗って、使ってもらわないと。ということで、3月22日~31日の10日間、西鉄バス古賀市内線と公共施設等連絡バス「コガバス」のJR古賀線と小竹線を無料で乗ってもらえるようにする実証実験を行っています。ご利用方法は添付のポスターの通り。

2025年度からは、小学校低学年の子どもたちが通学をしやすいよう西鉄バスの定期券購入支援も始めるので、バスの乗り方を学ぶ機会としても活用してもらいたいところ。

近年、古賀市は交通政策を強化しており、専門の交通政策係も立ち上げ、加速中。基幹としての定時定路線の西鉄バスに加え、コガバスの新宮町への乗り入れやAIオンデマンドバスの導入とエリア拡大を進め、ライドシェアをはじめシェアリングサービスや自動運転などの新たな手法も具体的に検討しています。

さらに、交通政策は人材育成が重要との観点から、全国自治体ライドシェア連絡協議会(全自連)と連携し、国土交通省の共創・MaaS実証プロジェクトの一環で古賀市でセミナーを開催。交通政策の国内第一級の講師の方々のお話から、市民の皆さん、近隣自治体の職員の皆さんが大いに刺激を受け、今後の取り組みにつなげる予感がしています。

交通政策は「当事者意識」が大切。今回のバス無料デーが、みんなで地域の移動手段を守り、よりよくしていくきっかけになればと思います。

◇

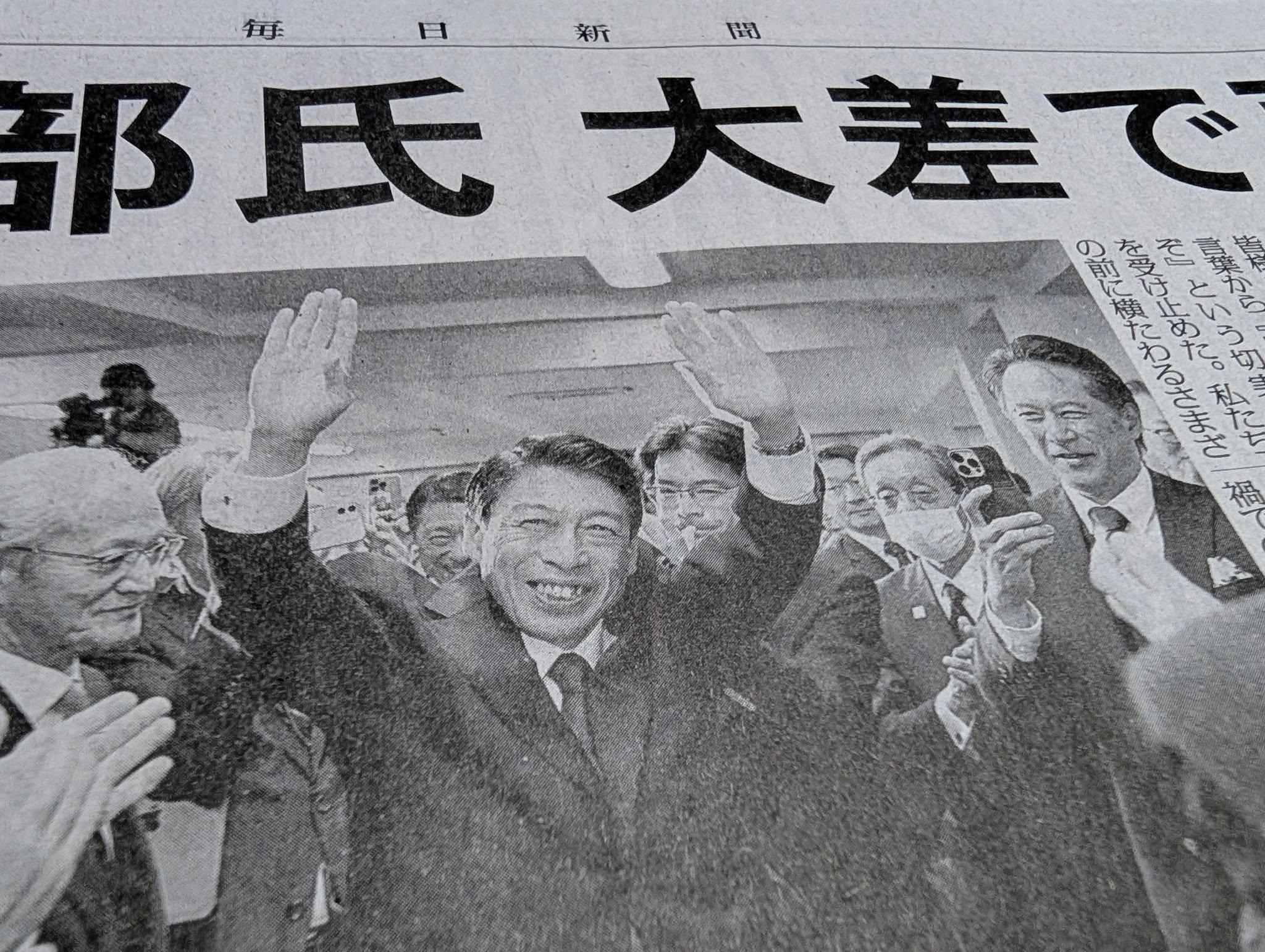

福岡県知事選挙が23日投開票され、現職の服部誠太郎知事が当選されました。同日夜、現地で直接、祝意をお伝えしました。引き続き、服部知事、地元の吉田健一朗県議と共に強固な県市連携で古賀市のまちづくりを推進していきます。

余話。写り込み選手権。翌24日の毎日新聞と西日本新聞の朝刊にさりげなく登場していました。

◇

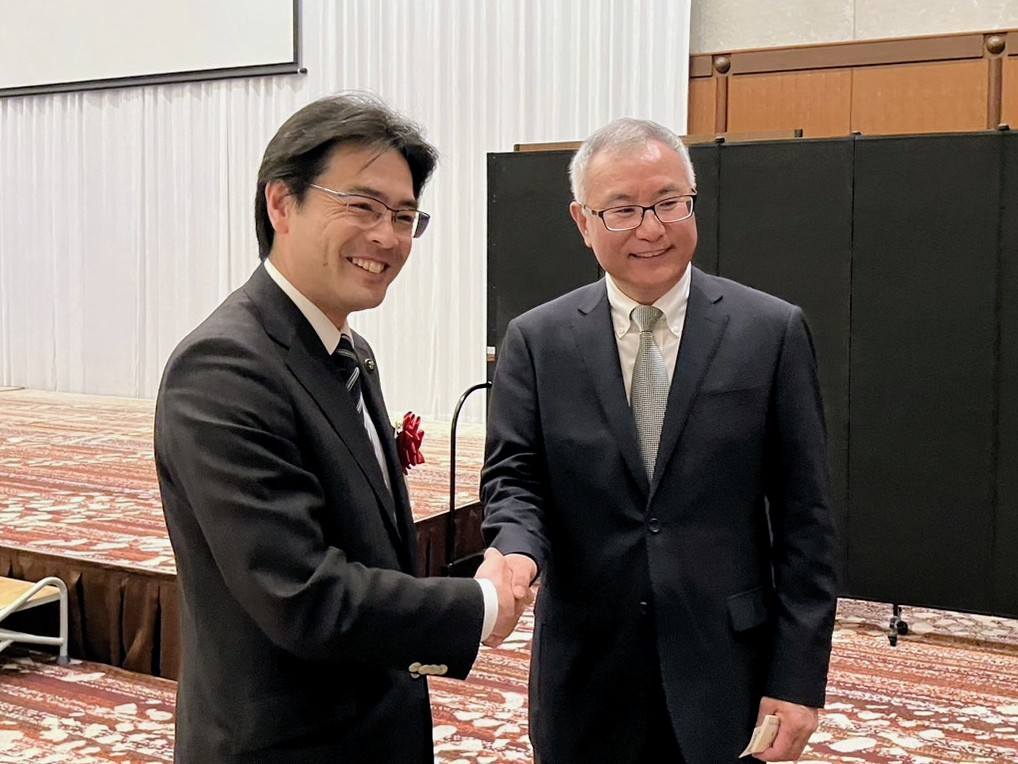

古賀市に立地する日本食品の柿本憲治社長の旭日雙光章受賞記念祝賀会へ。地元市長としてご挨拶させていただき、長年のご尽力に敬意を表し、感謝を申し上げました。柿本社長とご家族、日本食品の益々のご発展を祈念しています。

そして、津軽三味線の姉妹ユニット「まゆかり」さんの演奏が素晴らしい♪

姉ゆかりさん、妹まゆさん。2年前の2023年春に結成し、出身地の仙台市を拠点に活動。柿本社長のご縁から初めて九州上陸。息の合った繊細で力強い演奏でお祝いに花を添えてくださいました。

投稿者:【mayor2010】

2025年03月25日 18時03分 固定リンク トラックバック(0)

令和7年度当初予算が成立/子育て支援休暇の新設も/異業種交流会でプレゼン(3月21日)

令和7(2025)年度当初予算が成立しました。本日の市議会定例会本会議で私から提案していた全ての議案を可決していただきました。議員の皆さんに感謝申し上げます。

古賀市は令和7年度もチルドレンファーストと誰もが生きやすい社会づくりの理念のもと、子育てと福祉をさらに充実させ、将来世代のためのまちの改造・再編を本格化し、DX・シェアリングエコノミー・公民連携で新たな時代の価値観を捉えた「共創」のまちづくりを進めます。

2025年度施政方針と当初予算の概要は市HPにPDFを掲載していますのでぜひご参照ください。

https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/kikaku/masterplan/shisei/

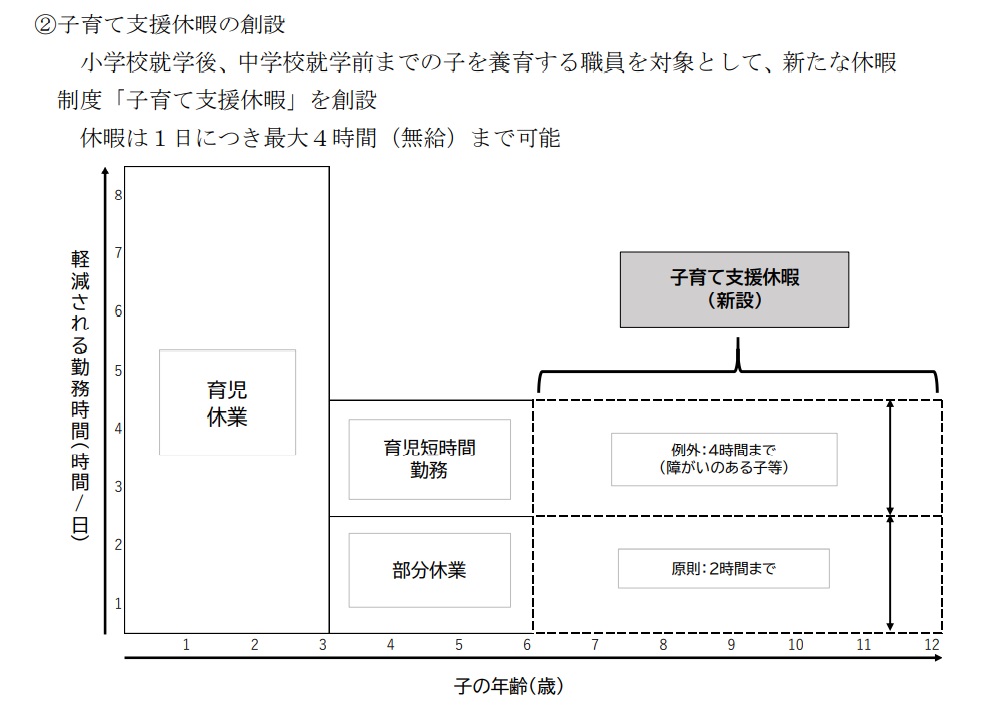

古賀市独自の「子育て支援休暇」創設に関する条例も成立しました。子どもが中学校就学前までの職員を対象に、勤務時間を1日最大2時間短縮できるようにします。障がいなどの事情がある場合、最大4時間可能とします。

公務員離れが加速する中、働き方改革の一環で職員の仕事と育児の両立を推進し、市民サービス向上のための中長期的な人材確保、政策立案機能の強化などがねらい。東京都など先行自治体よりも柔軟な内容で、社会全体に機運が広がってほしいと考えています。

春近し。自宅のハナモモもつぼみが桃色に。

◇

異業種交流会「101プロジェクト」で、市長室シェアの取り組みをちょっとだけプレゼン。

いつもお世話になっている福岡高校の先輩の上田浩司さんが「来なよ!」とお誘いくださり、「週2正社員」を提唱する平井良明さんが仕掛けた新宮町の起業創業の拠点「新宮CoCoスクエア」が会場であることから、行かない理由がありません。多くの皆さんと交流させていただき、刺激的で楽しい時間でした。

私にもプレゼンの時間を回していただいたので、即席でスマホとプロジェクターをつなぎ、古賀市の働き方改革と市長室シェアについて。とても高い関心を寄せていただき、次から次にお声掛けを。ありがとうございました。ますます頑張ります!

◇

古賀市の観光農園「秋山園芸」さんへ。

市内外の多くの人でにぎわっていました!この日は「名もなきサンドイッチ屋」さんと「珈琲と麦酒」さんも出店!美味しい~

投稿者:【mayor2010】

2025年03月21日 22時04分 固定リンク トラックバック(0)

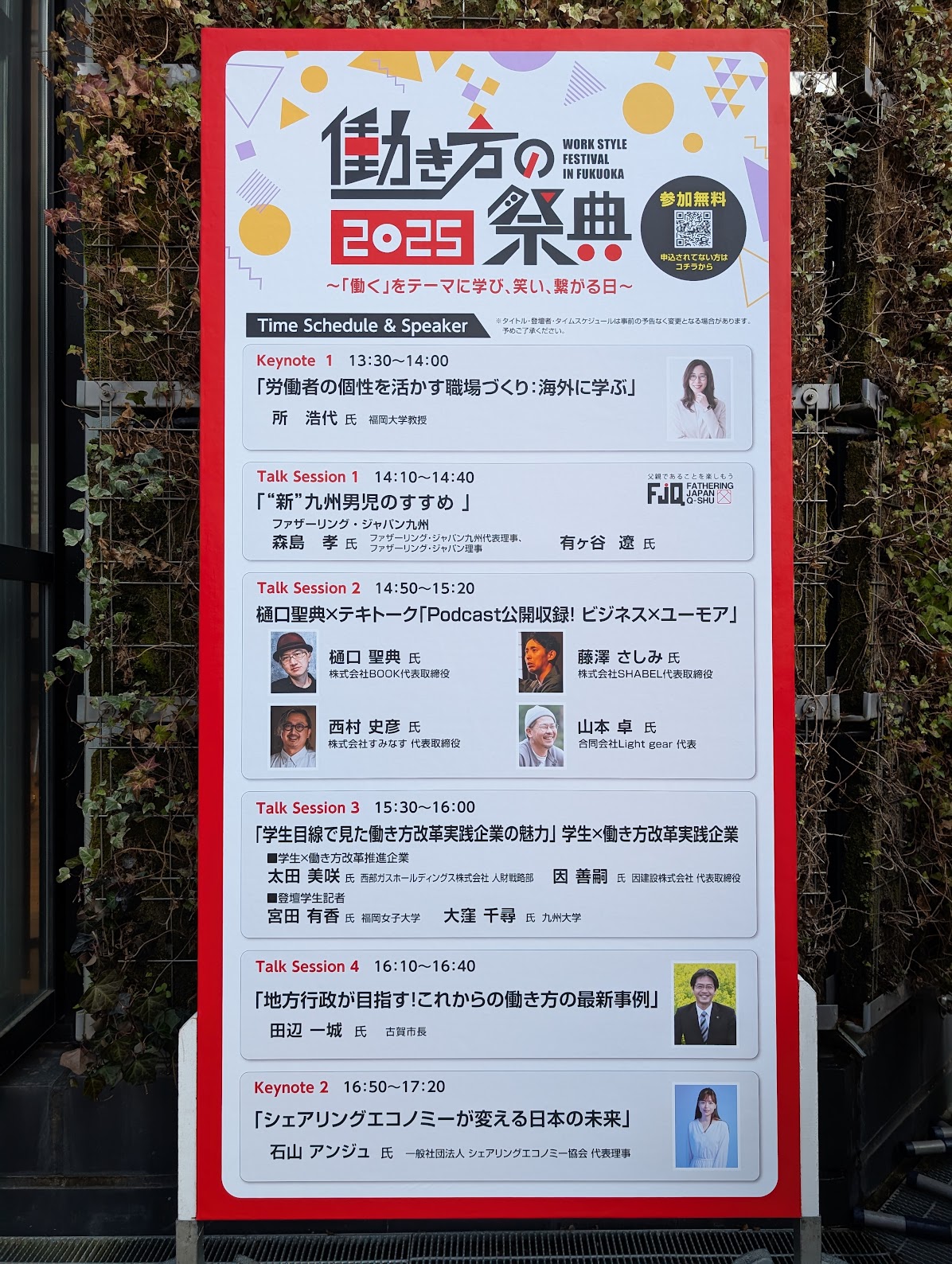

働き方の祭典2025で登壇ーDX、シェアリングエコノミー、公民連携による共創で多様な生き方を保障する働き方改革へ(3月17日)

働き方の祭典!

3月11日に福岡市の福岡大名ガーデンシティで開催されました。福岡県社会保険労務士会さんの主催。産官学各分野の多くの皆さんで盛り上がりました。

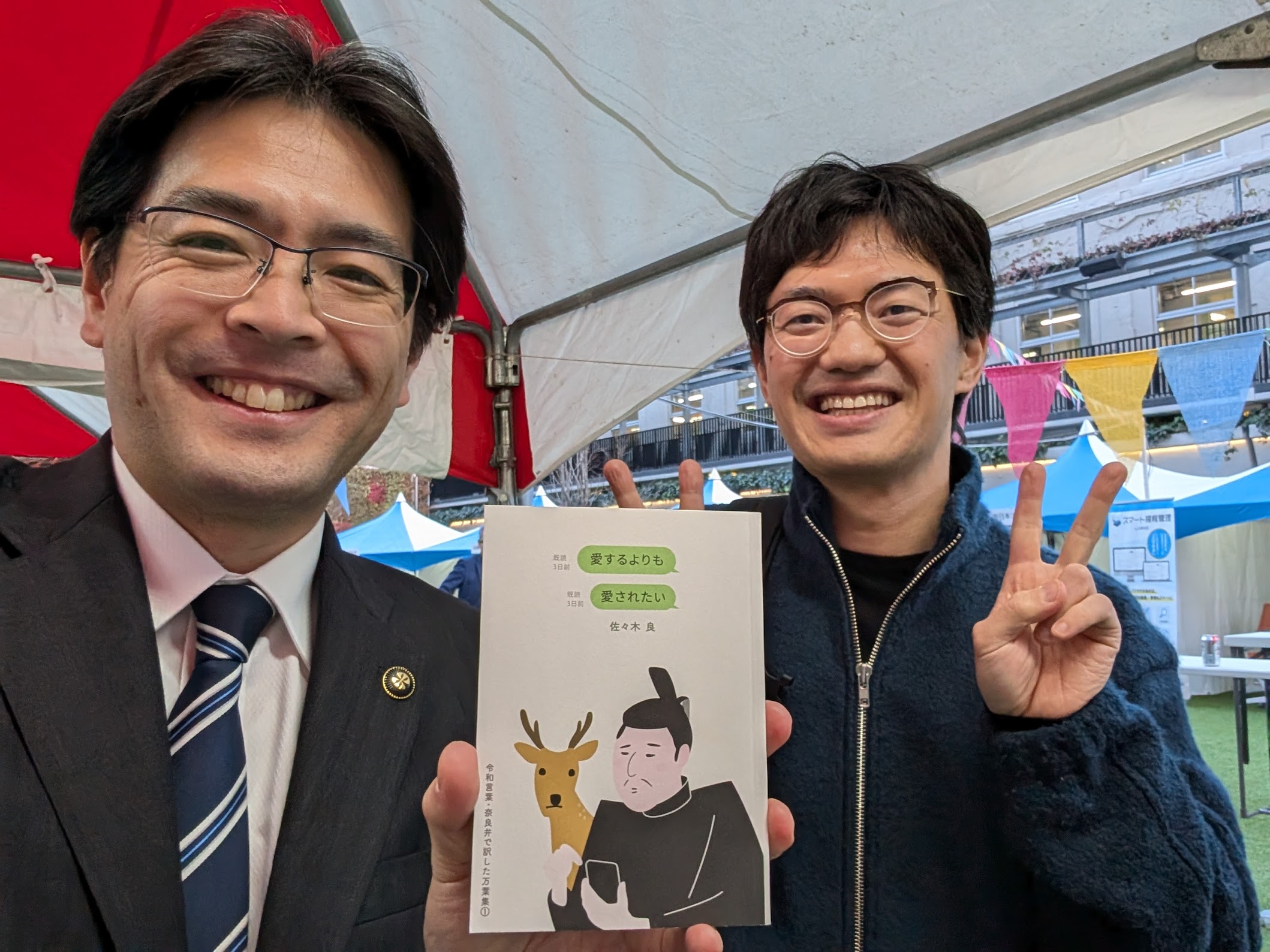

テレビでもおなじみ、シェアリングエコノミー協会代表理事の石山アンジュさんと一緒に。古賀市にもお越しいただいており、いつも持続可能な社会づくりで意見を交換させていただいています。

ご講演では、現代社会におけるシェアリングエコノミーの意義を分かりやすくお伝えいただきました。シェアワーカー育成をはじめ私たちができることはまだまだある。

石山さんに先立ち、私が講演。古賀市の働き方改革とその前提となる自治体経営の理念について、30分間怒涛のごとくお話させていただきました。

冒頭、DX、シェアリングエコノミー、公民連携による共創を理念としてまちづくりを進めていることを説明し、今月始めた「市長室シェア」を紹介。これも、自分のスキルや身の回りの状況で社会と共有できることを見出し、実践するシェアリングエコノミー。

市長室シェア、西日本新聞も13日付朝刊社会面で報じてくれました。ウェブ版でも。(こちら)

そして、関心が最も高い市役所窓口の受付時間短縮について。ここに至るまでの5年余りで、様々な市役所手続きへのデジタル技術の実装、テレワーク、フリーアドレス、時差出勤、ペーパーレス、立ち会議、男性育休100%と多くの取り組みを重ねてきたからこそ、窓口時短につなげられたことを説明。これにより、職員の仕事を創造的な分野に振り向け、政策立案機能の強化し、市民サービス向上を実現したい考えを申し上げました。

とても前向きなご感想をたくさんいただき、うれしく、ありがたく!

ファザーリング・ジャパン九州の皆さんとの交流、インターネット配信ラジオのPodcast「テキトーク」の皆さんや、万葉集の現代語訳「愛するよりも愛されたい」(万葉社)が大ヒットした作家の佐々木良さんをはじめ新たな出会いも多々あり、さらに古賀市のまちづくりが前に進む予感しかない楽しい時間でした。何よりも仕掛け人である福岡県社会保険労務士会の伴芳夫さんのご尽力に敬意と感謝を。

さあ、ますます頑張ろう!

投稿者:【mayor2010】

2025年03月17日 17時17分 固定リンク トラックバック(0)

海岸侵食に対策を検討、脱炭素推進と環境保全、まちづくりはひとづくり―市議会一般質問/小学校卒業式(3月14日)

市議会定例会本会議で一般質問が12、13両日、行われました。

古賀海岸の侵食について深刻な状況と考えており、国や県と連携し、専門家の知見も得ながら対応を検討していく考えをお示ししました。既に地元の吉田健一朗県議、福岡県土整備事務所と現状を共有。知己の大学の先生によると、他地域でも同様の状況が生じているとのこと。

私も建設産業部長、建設課長と共に現地で状況を確認しました。大根川河口南側の海岸線は人の背丈よりも高い断崖に。砂浜の侵食がかなり速いスピードで進んでおり、松林に近付いています。この現象が一過性なものか継続的なものかについても知見を得て把握していく必要があると考えています。

脱炭素推進に向けた公民連携プラットフォームを次年度に本格稼働させ、地元の中小企業の皆さんの支援を加速させる考えも申し上げました。この取組は私が東京の環境行政に関わる会合で報告するなど注目されています。

また、環境保全に取り組む個人や企業・団体などの皆さんの活動に敬意を表し、こうした活動を拡大していくため、表彰制度など何らかの仕組みを検討する考えもお示ししました。この答弁の質問の中で、議員さんが、古賀ゴルフ・クラブさんと地元のコミュニティが連携し、通学路を清掃する取組の実現を報告されましたが、本当に素晴らしいもので、企業と地域の連携の好事例として広げていきたいですね。

まちづくりはひとづくり。

古賀市は、私の市長就任後に策定した総合計画・基本構想の都市イメージに「ひと育つ こが育つ」を掲げており、私は1期目からの公約として「オール古賀」を打ち出しています。みんなで、お互いを思いやりながら、力を合わせ、共に生きていく。それぞれの経験や知見、感性を交差させ、新たな価値を生み出す「共創」のまちづくりを進めていく。原点は、ひと。施政方針にもこの理念を込めています。

だからこそ、施政方針の中で、世界の不確実性が高まる中での技術革新という時代背景を捉えながら、人類がめざすべき恒久平和と憲法13条の個人の尊重と幸福追求権、憲法14条の法の下の平等、社会的包摂を文章の中に通底させ、人間がそうした前提を共有できるからこそ、共に未来を拓くために挑戦していけるし、挑戦していきたいとの思いを申し上げました。

なお、施政方針の全文はこちらをご参照ください。

https://note.com/tanabe_kazuki/n/n81120217ccb1

このほか、子どもの権利保障、子どもの居場所と地域共生社会、超高齢社会における移動の権利保障と地域共生社会づくり、学校給食の無償化、物価高騰対策、地域防災力の向上、西鉄宮地岳線跡地の整備、水源確保などが取り上げられました。

◇

古賀市内8小学校の卒業証書授与式。卒業生の皆さん、保護者の皆さん、おめでとうございます。私は花見小学校へ。卒業生たちの別れの言葉と合唱、素晴らしかったです。みんなで未来を拓いていきましょう!

以下、私のメッセージです。

卒業生の皆さん、保護者の皆様

春の訪れを感じるこの良き日に、卒業を迎えられた皆さん、おめでとうございます。希望に満ちた表情で、新たな未来へと踏み出していく皆さんの姿が、とても輝かしく見えます。

保護者の皆様におかれましては、これまでのお子様の成長を振り返り、感慨深い思いで今日の日を迎えられたことと思います。六年間にわたる学校生活への温かなご支援とご協力に感謝申し上げるとともに、お子様の門出を心よりお祝い申し上げます。

卒業生の皆さん、皆さんが過ごしてきた日々には、新型コロナウイルス感染拡大の影響で数多くの困難がありました。それでも皆さんは、仲間と支え合い、先生方とともに学び、工夫を重ね、乗り越えてきました。その経験こそが皆さんの「生き抜く力」となり、これからの人生の大きな支えとなることと思います。ともに笑い、励まし合った仲間との絆は、かけがえのない宝物です。どうかこれからも、その絆を大切にしてください。

今、世界では戦争や争いが続き、多くの人々が苦しんでいます。しかし、争いからは何も生まれません。戦後八十年を迎える今年、この節目に私たちは平和の尊さを改めて見つめ直す必要があります。

昨年、「日本被団協」がノーベル平和賞を受賞したことは、平和への願いを訴え続けた方々の努力が世界に認められた大きな出来事でした。皆さんも修学旅行で長崎を訪れ平和の尊さを学ばれたことと思います。

また、古賀市で育ち、アフガニスタンで医療や水路整備を通じて人々の命を支え続けた故中村哲さんの生き方は、今も多くの人に深い感動を与えています。中村さんが大切にしていた「一隅を照らす」という言葉には、自分がいる場所でできることを精一杯行い、人のために力を尽くすという意味があります。 大きなことではなくても、誰かを思いやり、行動することが、やがて社会を変える大きな力となり、未来をより優しく、明るくしていきます。どうか皆さんも、この言葉に込められた思いを受け継ぎ、未来へとつないでいってください。

皆さんはいよいよ中学生となり、新しい環境での生活が始まります。新しい挑戦の中で、不安や壁に直面することもあるかもしれません。でも、困難な時こそ、自分を信じることを大切にしてください。そして、家族や友人、先生方など、皆さんを支える多くの存在を思い出してください。皆さんは一人ではありません。

最後に、六年間にわたり子どもたちを支え、成長を見守ってくださった校長先生をはじめ、教職員の皆様に深く感謝申し上げます。本校のさらなる発展と、卒業生の皆さんの未来が明るく輝き続けることを心より願い、結びの言葉といたします。

令和七年三月十四日

古賀市長 田辺一城

投稿者:【mayor2010】

2025年03月14日 16時57分 固定リンク トラックバック(0)

東日本大震災から14年/台湾・花蓮との交流/キッズダンスフェスティバル(3月12日)

3月11日は東日本大震災から14年でした。お亡くなりになった皆さまに深く哀悼の意を表し、被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。命に向き合うこと。私たち一人一人が何を為すべきかを考えること。思いやり、支え合うこと。共に行動する決意を新たにしましょう。それが防災体制の確立につながると信じます。

首長の最も重要な責務は危機管理です。日常はもとより、災害の発生が予見される時、発生した時のマネジメントを強く意識しています。あらためて気を引き締めて任務に当たります。

◇

台湾東部・花蓮県の観光プロモーションへ。

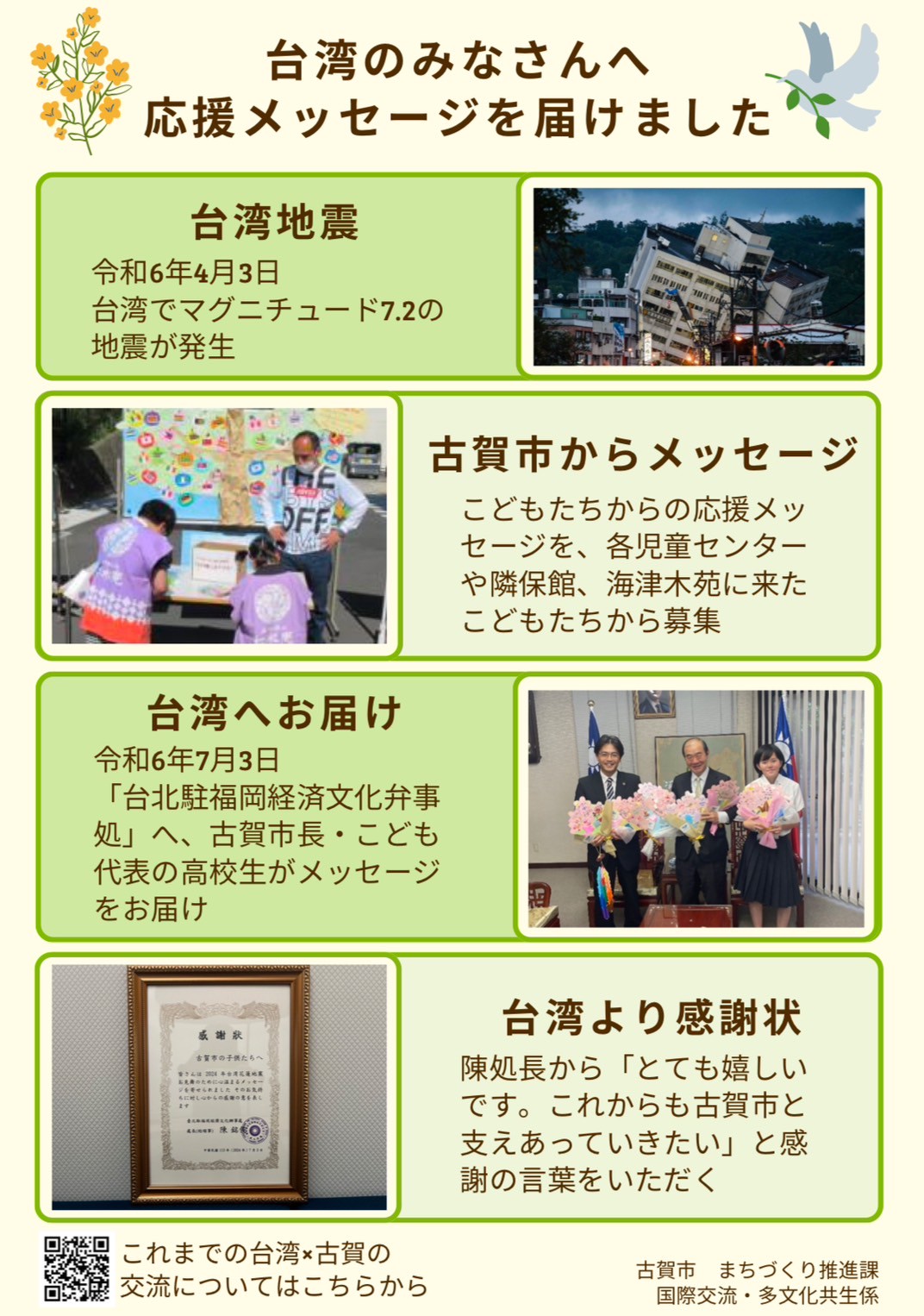

昨年4月に発生した台湾東部沖地震で花蓮も被災。古賀市は台湾と交流を深めており、この時も小中高校生たちが多くのメッセージを寄せてくれました。そこでこれらを花束にして、私と地元の高校生で台北駐福岡経済文化弁事処(総領事館)を訪ね、陳銘俊・総領事にお渡しし、花蓮に届けていただいた経緯があります

花蓮はサステナブルを打ち出し、豊かな自然と文化の調和、農林水産業や製造業などの産業が息づくエリア。原住民が人口の3割と台湾で最も多く、多文化共生を推進しているところも魅力です。海、山、蛍、温泉と、古賀市と多くの共通点があり、ぜひ訪問したいですね。

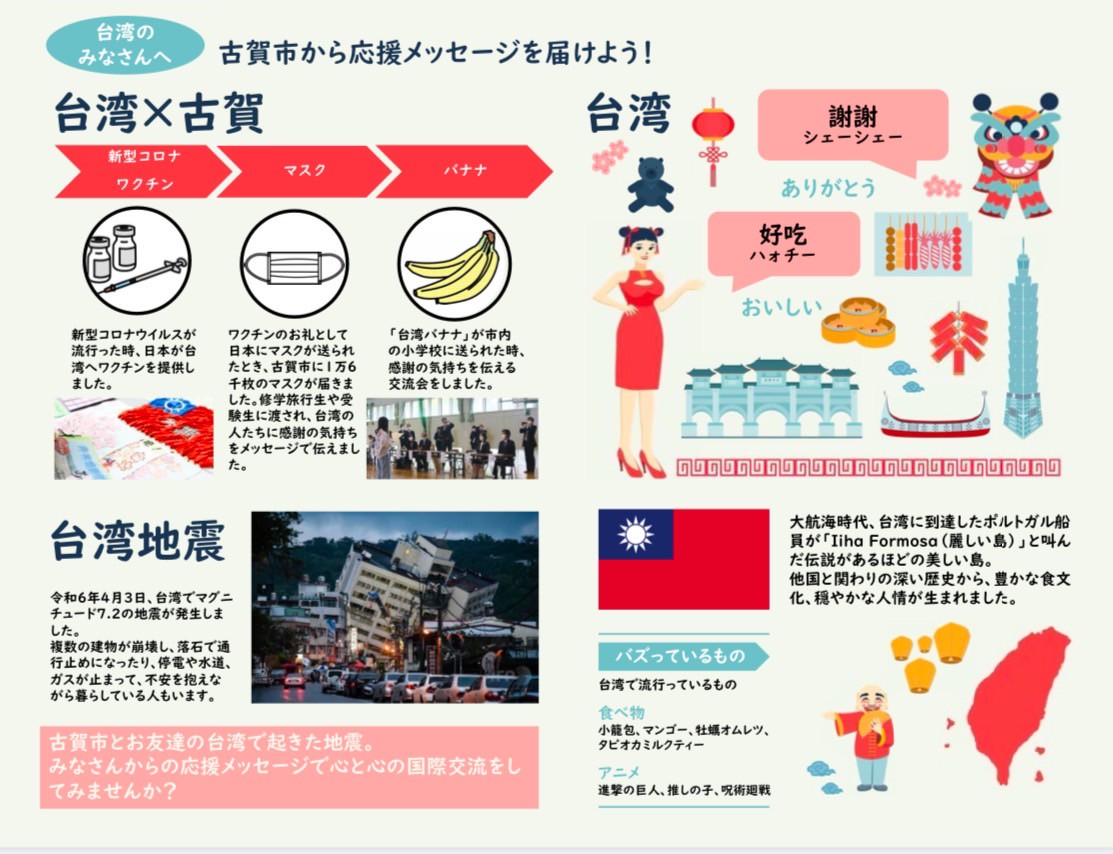

新型コロナウイルス禍では、日本から台湾へのワクチン供給のお礼として寄贈されたマスクのうち1万6000枚を古賀市がいただき、受験を控えた中学3年生、修学旅行に行く小学6年生と中学2年生、妊婦の皆さんに配布。さらに、2022年には台湾バナナを4000本いただき、すべての小学生と先生たちに1人1本ずつ食べてもらいました。子どもたちはこの思い出を胸に刻み、感謝の心を持ち続けてくれています。

国際交流で大切なのは心と心がつながること。困難な時期をともに乗り越えてきた台湾と古賀市。この支え合いの絆は、時を重ねるごとに深まり、温かな草の根交流として次世代に受け継がれています。

<近年の古賀市と台湾との交流>

•R3.6月

台湾より日本にマスクが寄贈

•R3.10月

本市で「日台友好マスク寄贈式」

•R4.1月

「台湾マスク感謝の気持ちを伝える会」

•R4.10月

「台湾バナナ友好交流会」

•R6.4月

台湾東部地震発生

•R6.7月

古賀市の子どもたちから台湾東部地震応援メッセージを寄贈

◇

第1回古賀市キッズダンスフェスティバル!

快晴の古賀グリーンパークで9日に開催され、多くの人でにぎわいました。出店も多彩。主催の観光協会さんに感謝します。古賀市PR大使の石井美紀さんも司会で頑張っていました。

古賀市は観光・運動・ワンヘルスをテーマに市内公園の機能を高めるべく、再整備方針の策定を進めています。こうしたイベントの開催は公園の「場」としての可能性が広がり、とてもありがたく思います。

なお、古賀グリーンパーク直近(メーン写真のテントの奥のエリア)にはピエトロさんの新工場も来年建設され、レストラン併設、工場見学もできる予定です。乞うご期待!

投稿者:【mayor2010】

2025年03月12日 17時23分 固定リンク トラックバック(0)